Vom Wanderparkplatz aus führt ein kleiner Erdweg durch urige, abwechslungsreiche Wälder. Entlang des Naturwaldreservates Rohrberg gibt es die unterschiedlichsten Lebensräume unserer Waldtiere zu entdecken. An den jeweiligen Stationen finden Sie Informationen zu Hirschkäfer, Fledermaus, Specht und weiteren wichtigen Arten. Vorbei an Fledermauskästen und Spechthöhlen führt Sie die Wanderung über den höchsten Berg im Spessart – keine Sorge, der Aufstieg ist nicht schwer!

Zwei sich liebende, eng umschlungene Gestalten säumen den Weg. Augen auf, dann werden Sie diese ganz einfach erkennen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei einer Wanderung, vorbei an den vielen kleinen und großen Spessart-Wundern.

Start und Endpunkt

Unterhalb des Parkplatzes führt ein etwas unscheinbarer Weg Richtung Naturwaldreservat Rohrberg. Vorbei an alten Eichen, Lärchen und vielen weiteren Baumarten kommen Sie zur ersten Station, bei der sich alles um das sogenannte Totholz dreht.

Totholz voller Leben

Dieser etwas bizarr gen Himmel ragende Stumpf links des Weges war einst eine vitale, saftig grüne Buche. Nun ist ihre einst so mächtige Krone abgebrochen und liegt rechts neben dem Weg. Doch sie erfüllt auch jetzt noch eine wichtige Aufgabe in unserem Ökosystem:

Totes und zerfallendes Holz ist eine wichtige Lebensgrundlage für unzählige Tiere, Pflanzen und Pilze.

Totholz voller Leben!

Lebensraum Totholz

- Rund 1300 Käfer- und 1500 Großpilzarten leben am und im Totholz

- Rund ein Drittel der 130000 im Wald lebenden Insektenarten sind auf totes Holz angewiesen

- Durch die vielen im Totholz lebenden Insekten finden Spechte hier Nahrung

- Fledermäuse finden hinter abstehender Rinde oder in Höhlen einen Schlafplatz für den Tag

- Baumläufer entdecken in Rindentaschen Plätzchen zum Brüten

- Alte Baumhöhlen bieten dem Siebenschläfer Unterschlupf

Totholzmanagement im Staatswald

Um stehendes und liegendes Totholz gezielt anzureichern, haben sich die Bayerischen Staatsforsten das Ziel gesetzt, in naturnahen Walbeständen, die älter als 140 Jahre sind, 40 m³ Totholz pro Hektar zu erhalten. In jüngeren, naturnahen Wäldern sollen es mindestens 20 m³ pro ha werden.

Doch wie kann das umgesetzt werden?

Bei der Holzernte werden viele Äste, Kronen- und Stammteile im Wald zurückgelassen. Dies kann auf den ersten Blick recht „unordentlich“ aussehen. Schaut man jedoch genauer hin, entdeckt man Lebensraum für viele seltene und bedrohte Arten.

Ist der gewünschte Totholzvorrat erreicht, kann man sich jedoch nicht einfach zurücklehnen und die Aufgabe als „erledigt“ ansehen. Da permanent Holz zersetzt wird, muss auch immer neues nachgeliefert werden. Die Försterinnen und Förster achten immer ganz genau darauf, dass neben dem Holz, das verkauft wird, auch noch genug im Wald zurückbleibt, um die Artenvielfalt unserer Wälder zu sichern.

Der Hirschkäfer

Ein genauer Blick in das Naturwaldreservat bringt ein paar Plätze zum Vorschein, die nicht nur uns ganz gut gefallen könnten, sondern auch dem Hirschkäfer. Er gehört zu den rund 1300 Käfern, die auf Totholz angewiesen sind. Am liebsten mag er Eichentotholz, wie den Stamm, der neben dem Weg liegt. Doch wieso und warum? Das erfahren Sie in „Lebensweise des Käfers“.

Hirsch oder Käfer - Ja was denn nun?!

Ein genauer Blick in die Wälder des Spessart bringt ein paar Plätze zum Vorschein, die nicht nur uns ganz gut gefallen könnten, sondern auch dem Hirschkäfer. Er gehört zu den rund 1300 Käfern, die auf Totholz angewiesen sind. Am liebsten mag er Eichentotholz. Doch wieso und warum? Das erfahren Sie in „Lebensweise des Käfers“.

Der bis zu 7,5 cm lange Hirschkäfer (Weibchen bis ca. 4 cm) ist einer der auffälligsten und größten Käfer in ganz Europa. Seinen Namen verdankt er den geweihartigen Oberkieferzangen des Männchens. Der Bestand des Hirschkäfers hat in der Vergangenheit so stark abgenommen, dass er in der Roten Liste als „stark gefährdet“ geführt wird.

Im Rahmen eines Naturschutzprojektes legte der Forstbetrieb Arnstein im Juni 2007 im Revier Güntersleben einen sog. Hirschkäfermeiler an. Das Projekt wurde vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg im Rahmen der besonderen Gemeinwohlleistungen gefördert.

Lebensweise des Käfers

Die Tiere entwickeln sich über mehrere Jahre hinweg im Boden, bevor sie als große, braun-schwarze Käfer an die Oberfläche kommen. Die Larven ernähren sich von morschem Holz, das von Pilzen befallen ist, vor allem von Eichen-Totholz. Auch der „erwachsene“ Käfer lebt später an dieser Baumart. Am Eichensaft, der an Baumwunden austritt, stärken sich Weibchen und Männchen. Der Saft ist jedoch oft bereits zu Alkohol vergoren. Manches Mal ist ein Käfer nach einem stärkenden Schluck so betrunken, dass er einfach vom Baum fällt. Dank seiner guten Panzerung übersteht er diesen Sturz jedoch unbeschadet.

Die Zangen der Männchen dienen, ähnlich wie bei den Hirschen, dazu ihre Konkurrenten in die Flucht zu schlagen. Dabei versuchen sich die Männchen im Zweikampf gegenseitig mit dem „Geweih“ vom Baum zu stoßen, um sich anschließend ungestört mit „ihrem“ Weibchen paaren zu können.

Beobachten lassen sich die Käfer von Juni bis August, wenn sie in der Abenddämmerung schwärmen. Also gilt an den warmen Sommertagen im Spessart die Augen offen zu halten!

Nächtlicher Jäger - die Fledermaus

In den alten Hallen aus Buche und Eiche ist auch bei Einbruch der Nacht ganz schön was los. Doch wer ist hier zu so später Stunde unterwegs? Es sind Mütter auf Jagd….

Doch welche Mutter geht nachts regelmäßig auf die Jagd und lässt ihre Kinder schon mal allein oder in der Obhut der Nachbarin? An die Fledermausweibchen haben Sie bei dieser Frage sicher nicht gedacht. Doch diese Tiere haben ein komplexes, bisher nur teilweise erforschtes Sozialverhalten. Schon vor über 50 Millionen Jahren eroberten die Fledermäuse den Luftraum. Durch die nachtaktive Lebensweise entgingen sie der Nahrungskonkurrenz durch die Vögel. In der Dunkelheit fanden sie eine Möglichkeit um sich zu orientieren und Beute zu finden. Ultraschall und Echoortung war die Lösung der Evolution.

24 unterschiedliche Arten leben in Bayern, die Hälfte davon zählt zu den gefährdeten Arten. Viele Fledermausarten benötigen Waldstrukturen z. B. für den Bezug ihrer Sommerquartiere sowie für die Jagd auf Insekten.

Sommerquartiere

Im Sommer bringen die Fledermausweibchen in sogenannten Wochenstuben ihre Jungen zur Welt und ziehen sie dort gemeinsam groß. Nachts fliegen sie von dort aus teilweise bis zu 20 km weit in ihre Jagdreviere.

Als Schlafquartiere der fliegenden Säuger dienen in der warmen Jahreszeit Baumhöhlen, abstehende Rindenplatten oder auch Spalten in Baumstämmen. Welcher Platz bevorzugt wird, hängt von der jeweiligen Fledermausart ab. In Wäldern, in denen solch natürliche Strukturen noch Mangelware sind, werden von den bayerischen Staatsforsten Fledermauskästen aufgehängt, die den Tieren einen Unterschlupf für den Tag bieten. Auf der Wanderung ist der ein oder andere Fledermauskasten zu entdecken!

Winterquartiere

Während ihres Winterschlafs, der bis zu fünf Monate dauern kann, benötigen Fledermäuse feuchte, frostfreie, ungestörte Plätze, wie natürliche Höhlen, Felsenkeller oder Dachböden. Um dorthin zu kommen, nehmen sie sogar Flugdistanzen von mehreren Hundert Kilometern auf sich. Im Winterquartier senken die Tiere ihre Körpertemperatur bis auf ca. 5 Grad ab, Herzschlag und Atemfrequenz verlangsamen sich und der Stoffwechsel wird stark reduziert, um Energie zu sparen.

Lebensraum für alle!

Biotopbaum - von Schlafplatz bis Supermarkt alles dabei!

Biotopbäume sind Bäume, die besondere Merkmale wie Höhlen, Spalten und abgebrochene Äste aufweisen. Liegt der Holzkörper erst mal offen, führen Feuchtigkeit, Bakterien und Pilze dazu, dass das Holz langsam fault und sich weitere kleine Nischen bilden. Diese Strukturen sind für viele Lebewesen sehr wichtig. Sie bieten Brutplätze für Specht, Hohltaube und viele andere Vögel. In Rindenspalten schlafen tagsüber Fledermäuse. In dem Holz, das sich gerade zersetzt, wimmelt es nur so von Insekten, die sich der Specht schmecken lässt! Auch seltene Pilze finden an Biotopbäumen ein wertvolles Habitat.

Das Ziel der Försterinnen und Förster ist es, 10 Biotopbäumen pro Hektar im Staatswald zu erreichen. Solange von ihnen keine Gefahr für unsere Mitarbeiter und Waldbesucher ausgeht, dürfen diese besonderen Individuen im Wald stehen bleiben, bis sie von selbst zerfallen und zu Totholz werden. Es sind, bei genauem Hinsehen, an solchen Bäumen ganz viele unterschiedliche Strukturen zu entdecken, auf die unsere Waldbewohner angewiesen sind.

Lebensraum für alle!

Die Lärche

Das Wuchsverhalten

Die Holzverwendung

Wie sieht´s aus?

Äußeres Holz blass rötlich. Inneres Kernholz gelblich, rötlich oder orangebraun. Dunkelt durch Licht nach. Deutliche Maserung.

Was kann´s?

Lärchenholz gilt von Natur aus als extrem dauerhaft und beständig. Zudem ist es sehr hart und schwer, aber dennoch gut zu verarbeiten.

Wofür ist es geeignet?

Für Erd-, Brücken- und Wasserbau. Als Bau- und Konstruktionsholz außen und innen. Im Hausbau für Haustüren, Fenster, Garagentore und für Verkleidungen von Balkonen. Innen für Küchenmöbel, aber auch für Parkett- und Dielenböden oder Wandverkleidungen und Fenster.

Die Fichte - dich hab ich zum fressen gern!

Das Wuchsverhalten

Die Fichte ist eine „schnelle“ Baumart. Sie hat leichte Samen, die schnell und weit fliegen, sodass sie sich schnell auf sauren Böden ansamen. Als Halbschatt-Baumart wächst sie auf den meisten Böden auch schnell in die Höhe. Mit zunehmendem Alter wächst sie auch schnell in die Breite. Aufgrund ihrer Holzeigenschaften lässt sie sich in der Regel zu guten Preisen als Bauholz verkaufen. Daher wurde sie intensiv in Deutschland angebaut und wurde lange auch als "Brotbaum" bezeichnet. Sie ist unsere häufigste Nadelbaumart. Die daraus entstandenen Monokulturen sind jedoch sehr instabil und damit anfällig für Schadereignisse, wie Sturmwürfe und Borkenkäferkalamitäten. Folgen mehrere Schadereignisse aufeinander, halten diese uns Förster ganz schön auf Trab, denn das Holz muss aufgearbeitet werden. Fallen dabei große Holzmengen auf einmal an, ist die Fichte nicht mehr ganz so lukrativ, denn die Sägewerke haben so viel Holz zur Verfügung, dass der Holzpreis sinkt.

Die Holzverwendung

Wie sieht´s aus?

Gelblich-weiß, matt glänzend, leichte Maserung.

Was kann´s?

Fichtenholz ist weich, leicht, elastisch und tragfähig.

Wofür ist es geeignet?

Als Bau- und Konstruktionsholz. Im Innenausbau für Dachstühle, tragende Wände und Decken, aber auch für Fußböden, Wand- und Deckenverkleidungen, Treppen und Einbaumöbel.

Der Buchdrucker - druckt der etwa Bücher?

Kann man da nichts tun?

Jedes Jahr sind während des Sommers zahlreiche Försterinnen und Förster, Forstwirtinnen und Forstwirte und viele Hilfskräfte mit der Suche und Aufarbeitung von Käferbäumen (Fichten die vom Borkenkäfer befallen sind) beschäftigt. Die befallenen Bäume müssen so schnell wie möglich aus dem Wald transportiert werden. So kann sich der Käfer unter der Rinde nicht weiter entwickeln und falls doch findet er beim Schlüpfen keine Fichten in seiner nähe, die er befallen könnte. Natürlich kann es auf den insgesamt 756.000 Hektar Waldfläche des Freistaates Bayern auch vorkommen, dass befallene Bäume zu spät entdeckt werden. Ist, wie in unserem Fall, die Rinde dann bereits abgefallen, sind die kleinen Buchdrucker längst ausgeflogen. Da von solchen Bäumen keine Gefahr mehr für andere Bäume ausgeht, werden sie als stehendes Totholz im Wald belassen und leisten so einen erheblichen Beitrag zur Biodiversität.

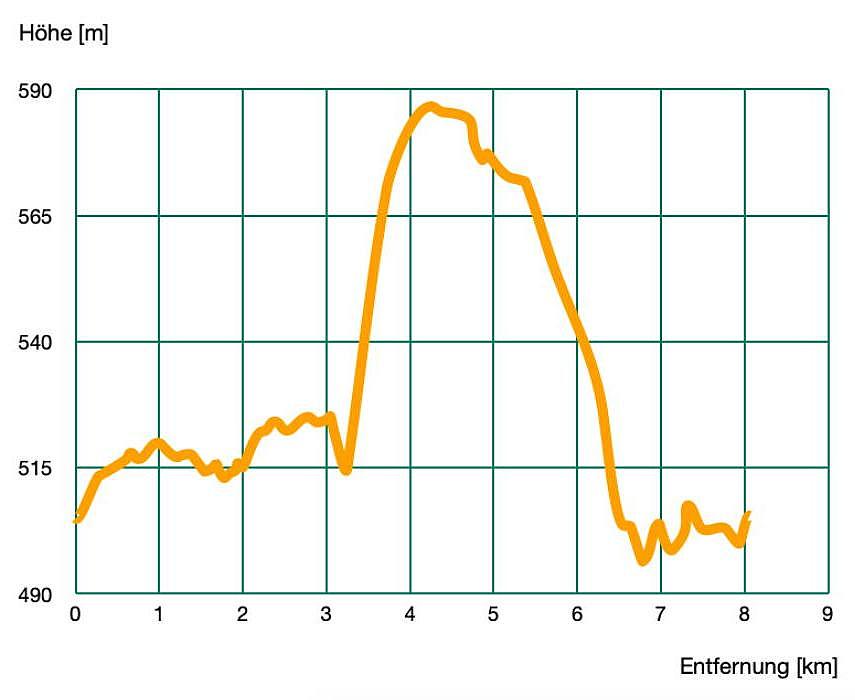

Geiersberg Kreuz

Das ist ja der Gipfel!

Haben Sie dieses hölzerne Kreuz erreicht, ist eine Rast auf der gemütlichen Bank neben dem Gipfelkreuz wohlverdient. Natürlich gibt es hier – gut verwahrt in dem Metallkästchen – auch ein Gipfelbuch, in das man sich eintragen kann.

Nehmen Sie sich mitten in dieser für den Spessart so typischen Umgebung ein paar Minuten Zeit, um die Natur einfach auf sich wirken zu lassen.

Geologie

Mit seinen 586 Metern über Normal null (NN) ist der Geiersberg der höchste Berg des Spessarts. Das Waldgebiet, um das sich seid jeher so viele Mythen und Sagen ranken, ist demnach eines unserer niedrigsten Mittelgebirge. Geformt ist der Geiersberg aus dem für den Spessart typischen Sandstein mit seiner rötlichen Färbung. Folgen Sie der Route weiter, gibt es den ein oder anderen Brocken des Spessart-Sandsteins an der Oberfläche zu entdecken!

Baumarten

Auch der Wald um das Gipfelkreuz herum ist typisch für den Spessart: eine Mischung aus Buchen und Eichen mit einzelnen Nadelbäumen spenden dem Wanderer bei seiner Rast Schatten. Den größten Flächenanteil im spessarter Staatswald nimmt mit rund 41 % die Buche ein, gefolgt von der Eiche mit ca. 19 %. Die restlichen 40 % setzten sich aus weiteren Laubhölzern sowie Fichte, Kiefer und anderen Nadelhölzern zusammen.

Trommelwirbel

All die Mühe, um ein schönes Heim für sich und seine Familie zu erschaffen, um mit Trommelwirbel zu beeindrucken oder um nach Nahrung zu suchen. Diese findet er vor allem an Totholz. Sicher auch ein Grund, warum von den über zweihundert bekannten Spechtarten allein sieben im totholzreichen Spessart leben. Zu ihnen gehören Schwarzspecht, Buntspecht und Mittelspecht . Die mächtigen Stämme der alten Buchen und Eichen sind ein geradezu idealer Lebensraum für diese Tiere. Hier lässt es sich hervorragend wohnen, brüten, fressen und natürlich auch klopfen. Das Geklopfe der Spechte ist der ideale Soundtrack für den Spessart. Vor allem beim Spazierengehen an Sonn- und Feiertagen.

Gemütliches Heim

Spechte haben einen langen Atem. Wer schon mal Gelegenheit hatte, einen Specht bei der Arbeit zu beobachten, weiß was wir meinen. Mit bis zu 20 Schlägen pro Sekunde werkeln die Energiebündel an den Bäumen herum. Wo es sich hohl anhört, wird gehämmert, denn Hohlräume sind ein Anzeichen für leckere Insekten. Außerdem findet es der Specht einfacher, Höhlen in angefaultes Holz zu hämmern. Eine kuschelige Höhle kann für ein geordnetes Familienleben Gold wert sein. Davon singt nicht nur der Specht ein Lied, auch Dohlen, Fledermäuse, Kleiber oder Siebenschläfer sind zufriedene Nachmieter in leer stehenden Spechtbehausungen. Welcher Nachmieter sich, in welcher Höhle wohlfühlt, bestimmt die Spechtart, denn diese legt Größe, Lage und Haltbarkeit der Höhle fest.

Gibt`s da keine Gehirnerschütterung?

Es grenzt an ein Wunder, dass die Baumhacker keinen Brummschädel bekommen vom intensiven Gehaue. Die Evolution hat nach ein paar Millionen Jahren Entwicklungsarbeit für das Problem eine gute Lösung hervorgebracht: Ausgeprägte Muskeln um den Schnabel dienen als Stoßdämpfer. Darüber hinaus sitzt das Gehirn recht starr im Schädel. Spechte haben wenig Hirnwasser. Beim Menschen dagegen schwimmt das Gehirn im Hirnwasser und kann bei abrupten Bewegungen erschüttert werden.

Workaholic

Wenn Spechte arbeiten, dann konzentriert, ausdauernd und kraftvoll. Ein paar Sekunden hämmern, dann kurz den Schnabel halten und schauen, ob sich was Größeres in Fressabsicht nähert. Falls ja: Fersengeld geben. Falls nein: Luftholen und weiterhämmern. Den lieben langen Tag geht das so, werktags genauso wie an Sonn- und Feiertagen. Die 40-Stunden-Woche hat die Evolution bei den Spechten noch nicht eingeführt. Lange Arbeitstage haben alle der gut 200 verschiedenen Arten, die unter dem Oberbegriff „Specht“ firmieren, gemeinsam.

Gasthaus zum toten Baum

Wer viel schafft, hat abends einen gesunden Appetit. Bei Spechten beliebt ist das Gasthaus zum toten Baum. Oder anders ausgedrückt: Totholz. Liegendes oder stehendes Totholz ist voller Leben. Hier kreucht und fleucht es, dass es eine wahre Pracht ist. Für Insekten sind tote Bäume der ideale Lebensraum. Größere Holzstücke sind regelrechte Wohnbauprojekte für Kleinlebewesen, was wiederum den Specht freut.

Die Rosskastanie

Richtig klasse Wälder!

Was ist denn ein Klasse-Wald?

Um die biologische Vielfalt im Staatswald zu sichern und zu verbessern, wurden die Wälder in 4 Klassen eingeteilt. In welche Klasse ein Wald kommt, hängt vor allem von seinem Alter, aber auch von den Baumarten ab:

Klasse 1: Alte naturnahe Waldbestände, die älter als 180 Jahre sind, Naturwaldreservate und alte, seltene Waldbestände.

Klasse 2: Ältere naturnahe Waldbestände, die älter als 140, aber jünger als 180 Jahre sind.

Klasse 3: Jüngere naturnahe Waldbestände, die älter als 100 Jahre und jünger als 140 Jahre sind.

Klasse 4: Alle übrigen Waldbestände.

Und was geschieht in den verschiedenen Klasse-Wäldern?

Klasse 1: Hier herrscht Hiebsruhe, hier darf sich der Wald entwickeln, wie er

möchte. Es werden keine Bäume geerntet, keine Durchforstung

betrieben und alles Totholz verbleibt im Bestand.

Klasse 2: Hier gilt das Ziel, Totholz anzureichern bis eine Menge von 40 m³ je

ha erreicht ist. Es werden 10 Biotopbäume pro ha markiert, die

nicht mehr gefällt werden.

Klasse 3: Auch hier sind mindestens 10 Biotopbäume auszuweisen. Das

Totholzziel liegt in diesen Wäldern fast überall bei 20 m³ je ha.

Klasse 4: Auch hier werden nach Möglichkeit Biotopbäume erhalten und Totholz angereichert.