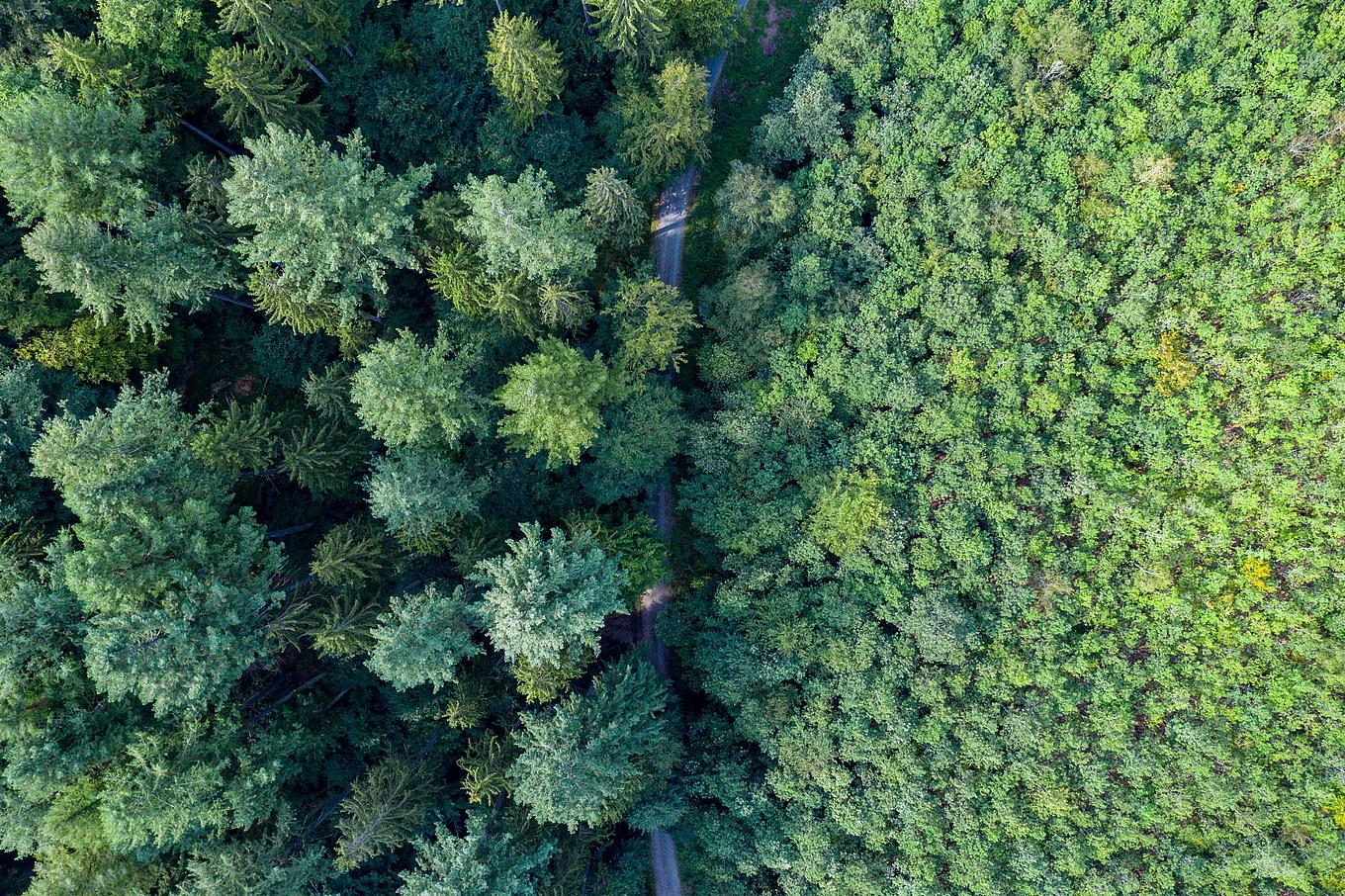

Im kühlen Grund des Hafenlohrtales führt der Weg durch hallenartige Buchen-Eichenwälder, entlang kleiner Wiesen, durch Nadelwald, vorbei an starken, umgestürzten Bäumen. Alte Baumgiganten säumen den Weg und erzählen uns Geschichten aus längst vergangenen Zeiten.

Einige dieser Geschichten können Sie an den Wegstationen nachlesen. Zudem erfahren Sie direkt vor Ort mehr über die integrative Forstwirtschaft und die Rolle der Försterinnen und Förster. Entdecken Sie wichtige Strukturen für Wildkatzen und sehen Sie mit eigenen Augen, wie sich unsere zukünftigen Urwälder entwickeln, in denen keine Forstwirtschaft mehr stattfindet.

Also auf geht’s!

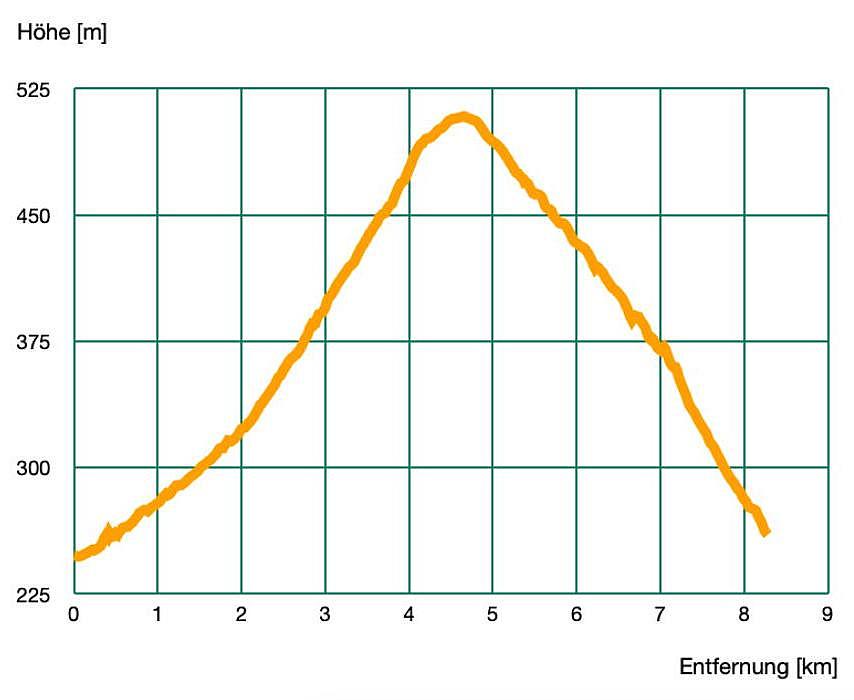

Start und Endpunkt

Nachdem Sie einen Parkplatz an der Straße oder direkt seitlich der Forststraße gefunden haben, führt Sie die Forststraße direkt in den wilden Spessartwald. Bei der ersten Station angekommen erfahren Sie Interessantes zur Waldwirtschaft der Bayerischen Staatsforsten.

Schützen und Nutzen

Verschiedenste Baumarten sind in den Wäldern der Bayerischen Staatsforsten vertreten. Die alten Bäume werden langsam von jungen abgelöst. Um die nächste Generation noch fitter für den Klimawandel zu machen, wird die Naturverjüngung durch das Pflanzen zusätzlicher Baumarten wie Tanne und Douglasie bereichert. Dies alles gehört zur sogenannten „integrativen Forstwirtschaft“.

Als Förster muss man immer mit den natürlichen Gegebenheiten im Wald arbeiten, da wir weder düngen noch die Bäume gießen oder gegen Schädlinge spritzen. Eine angebaute Frucht kann der Landwirt bereits im selben oder im nächsten Jahr ernten. Im Wald muss man langfristiger planen, denn eine Buche braucht zum Beispiel über 100 Jahre, bis sie dick genug ist, um sie zu Möbeln und anderen wertvollen Holzprodukten zu verarbeiten. Deshalb sorgen die Förster oft schon für die nächste Waldgeneration, während die alten Bäume noch stehen. Doch nicht nur die Holzproduktion spielt im komplexen Ökosystem „Wald“ eine große Rolle. Vor allem in Zeiten des Klimawandels wird die Verantwortung der Förster dafür deutlich, auch für die nachfolgenden Generationen stabile Wälder zu schaffen und zu erhalten.

Wir bewirtschaften unsere Wälder naturnah. Neben der Holzproduktion achten wir auch auf soziale Aspekte, denn viele Menschen nutzen den Wald zur Erholung. Besonders am Herzen liegt uns auch der Naturschutz, denn für die biologische Vielfalt tragen wir besondere Verantwortung. Der Begriff "Integrative Forstwirtschaft" bedeutet, dass all diese vielfältigen Aspekte auf ein und derselben Flächen im Wald berücksichtigt werden.

Hier ist es unser Ziel den Anteil der Buche, sowohl im Altbestand als auch in der Verjüngung zu steigern. Die Nadelhölzer gehören jedoch auch in die nächste Waldgeneration, denn wir wollen weiterhin vier Baumarten auf einer Fläche haben, um klimastabile Wälder zu schaffen und zu erhalten. In Lichtkegeln können sich Fichte, Kiefer und Lärche gut verjüngen, während die Buche sich in den dunkleren Bereichen ansamt. Die Lichtverhältnisse steuert der Förster, indem er festlegt, welche Bäume geerntet werden und welche stehen bleiben. Außerdem markiert er Biotopbäume und belässt Totholz, um auf gesamter Fläche Lebensräume für typische Waldarten zu sichern. So soll der Wald immer naturnaher werden.

20,5 Kubikmeter TOTHOLZ

8,4 BÄUME MIT BIOTOPBAUMMERKMALEN

1,2 STARKE LAUBBÄUME

Rund 13 000 Arten leben bei uns im Wald. Davon sind allein 4 500 Arten an Totholz gebunden – darunter 50 Prozent der waldbewohnenden Käferarten und 1 500 Pilzarten. Allein an der Eiche kann man über 1 000 Insektenarten zählen. Durch Maßnahmen wie die Anreicherung von Totholz, den Schutz von Biotopbäumen und dem Nutzungsverzicht von Methusalemen leisten wir einen aktiven Beitrag, die natürlichen Lebensräume vor allem von Wald bewohnenden Arten zu erhalten und zu verbessern. Und im Spessart schaffen wir hier besonders viel.

20,1 Meter

ERHOLUNGSWEGE

Mehr als 600 Kilometer Wanderwege und fast 300 Kilometer Radwege gibt es im Spessart auf dem Boden des bayerischen Staats- walds. Dazu kommen noch 15 Kilometer Lehr- und Gesundheitspfade und ein Kilometer Rollstuhlweg.

47 Naturschutzprojekte

werden von den Förstern der Bayerischen Staatsforsten im Spessart betreut. Mehr zum Thema finden Sie hier auf der Webseite unter Mensch und Natur

7 Erntefestmeter

HOLZ/JAHR

Auch wenn rund 9 Festmeter pro Jahr und Hektar im Spessarter Staatswald nachwachsen: Wir ernten grundsätzlich nicht mehr als den nachhaltigen Hiebsatz: Je Hektar sind das im Spessart 7 Erntefestmeter.

301,4 Erntefestmeter

VORRAT

Das Volumen des im Wald stehenden Holzes lebender Bäume.

0,1 Stück

WILD/JAHR

Im Spessart werden jedes Jahr knapp 4 000 Rehe, Wildschweine und Hirsche erlegt. Durch angepasste Schalenwildbestände können sich die natürlicherweise vorkom- menden Baumarten im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen (wie etwa Zäune) natürlich verjüngen.

Baumartenverteilung nach Fläche

Buche 41,2 %Eiche 18,8 %Sonstiges Laubholz und Edellaubholz 2,4 %

Fichte 16,5 %Tanne 0,4 %Kiefer 9,6 %Sonstiges Nadelholz davon Lärche 7,4 % und Douglasie 3,7 %

Die auf diesem Hektar idealisiert dargestellten Baumartenanteile entsprechen der aktuellen Baumartenverteilung nach Fläche im bayerischen Staatswald im Spessart.

371 Quadratmeter ALTE NATURNAHE UND SELTENE WALDBESTÄNDE

Alte, naturnahe und seltene Waldbestände Auf 4,5 % der Waldfläche im Spessart überlassen wir die Natur sich selbst und nutzen kein Holz. Mehr zum Thema Waldnaturschutz finden Sie unter www.baysf.de/naturschutz

451 Quadratmeter NATÜRLICHE WALDENTWICKLUNG

davon

80 Quadratmeter NATURWALDRESERVATE

Insgesamt knapp 350 Hektar des bayerischen Staatswalds im Spessart sind als Naturwaldreservate ausgewiesen. Das sind Wälder, die sich in einem weitgehend naturnahen Zustand befinden. Die natürliche Waldentwicklung läuft hier ungestört ab. Im Lauf der Zeit entstehen „Ur-"Wälder mit starken Bäumen und viel Totholz.

Die Buche - in Europa zu Hause

Das Wuchsverhalten

Die Buche ist unschlagbar, wenn es darum geht, sich gegen andere Baumarten durchzusetzen. Im Konkurrenzkampf um Licht, Wasser und Nährstoffe geht sie meist als Gewinner hervor. Doch warum überhaupt?

Weil sie nicht nur im Licht, sondern auch im Schatten gut wachsen kann! Unter dem Blätterdach des Altbestandes verjüngt sie sich bereits sehr früh und kann diesen Wuchsvorsprung sehr gut nutzen. Ihre grüne Krone baut sie noch bis ins hohe Alter von über 100 Jahren deutlich aus - eine Fähigkeit, die die Buche einzigartig macht. So kann sie auch von unten her in die Kronen anderer Bäume einwachsen und sie verdrängen. Kein Wunder, dass die Buche unsere Haupt-Laubbaumart ist!

Die Holzverwendung

Wie sieht´s aus?

Einheitlich gefärbt von blass-gelblich bis rosa-braun. Dunkelt durch Licht nur wenig nach. Bei älteren Bäumen teils rot- bis dunkelbrauner Kern, genannt "Rotkern".

Was kann´s?

Buchenholz ist hart, glatt und robust. Dank homogener Struktur gut zu verarbeiten und zu behandeln. Nach dem Dämpfen sehr biegsam.

Wofür ist es geeignet?

Wegen hoher Druckfestigkeit oft für Fußböden und Treppen. Aber auch für Möbel, Türen und Furniere.

Eichenwald - wo kommst du her und wo gehst du hin?

Um stabile Wälder und gute Holzqualitäten zu erzielen, werden die jungen Eichen bei den Bayerischen Staatsforsten schon früh gepflegt. Wenn die Bäumchen eine Höhe von 1,5 bis 12 m erreicht haben, findet in einem jungen Eichenbestand daher die sogenannte „Jungbestandspflege“ statt. Bei diesem Arbeitsvorgang helfen unsere geschulten Waldarbeiter vor allem den besonders vitalen und guten Eichen. Doch was bedeutet das genau?

Die Bäume wachsen sehr dicht aneinander auf und müssen sich daher alle wichtigen Ressourcen, die sie für ihr Wachstum brauchen, teilen. Mit ihren Wurzeln streiten sie sich um Nährstoffe und Wasser im Boden und mit ihren Kronen konkurrieren sie um Licht. Damit eine gute Eiche mehr von diesen Ressourcen zur Verfügung hat und besser wachsen kann, sägen unsere Waldarbeiter neben dieser Eiche einen Bedränger weg – entweder eine andere Eiche oder eine andere Mischbaumart. Doch wann ist eine Eiche gut? Sie soll vor allem vital, also gesund sein, eine große grüne Krone haben. Dabei darf sie jedoch nicht zu große Äste haben oder krumm sein. Ein gerader Stamm ist sehr wichtig, damit das Holz später, wenn die Eiche alt und dick ist, zu wertvollen Möbeln und anderen Holzprodukten weiterverarbeitet werden kann. Also gar nicht so einfach, die Auswahl unserer „Zukunftsbäume“.

Nutzung – Es geht auf Reisen!

Die Fichte - unser "Brotbaum"?

Die Fichte, die das Schild mit der Aufschrift „Bartel“ so geduldig trägt, hat den Eichenjungbestand am Wegesrand mit aufwachsen sehen und ist schon mehrere Jahrzehnte alt. „Bartel“ ist übrigens nicht ihr Name, sondern der Name der Waldabteilung. Um die großen Flächen der Reviere besser zu überblicken, wurden diese in Teilflächen untergliedert. Jede Teilfläche erhielt ihren eigenen Namen.

Doch nun zurück zur Baumart: Woran erkennt man eine Fichte überhaupt? Was mach sie aus? Warum nannte man sie lange "den Brotbaum"? Die Antworten gibt`s hier.

Das Wuchsverhalten

Die Fichte ist eine „schnelle“ Baumart. Sie hat leichte Samen, die schnell und weit fliegen, sodass sie sich schnell auf sauren Böden ansamen. Als Halbschatt-Baumart wächst sie auf den meisten Böden auch schnell in die Höhe. Mit zunehmendem Alter wächst sie auch schnell in die Breite. Aufgrund ihrer Holzeigenschaften lässt sie sich in der Regel zu guten Preisen als Bauholz verkaufen. Daher wurde sie intensiv in Deutschland angebaut und wurde lange auch als "Brotbaum" bezeichnet. Sie ist unsere häufigste Nadelbaumart. Die daraus entstandenen Monokulturen sind jedoch sehr instabil und damit anfällig für Schadereignisse, wie Sturmwürfe und Borkenkäferkalamitäten. Folgen mehrere Schadereignisse aufeinander, halten diese uns Förster ganz schön auf Trab, denn das Holz muss aufgearbeitet werden. Fallen dabei große Holzmengen auf einmal an, ist die Fichte nicht mehr ganz so lukrativ, denn die Sägewerke haben so viel Holz zur Verfügung, dass der Holzpreis sinkt.

Die Holzverwendung

Wie sieht´s aus?

Gelblich-weiß, matt glänzend, leichte Maserung.

Was kann´s?

Fichtenholz ist weich, leicht, elastisch und tragfähig.

Wofür ist es geeignet?

Als Bau- und Konstruktionsholz. Im Innenausbau für Dachstühle, tragende Wände und Decken, aber auch für Fußböden, Wand- und Deckenverkleidungen, Treppen und Einbaumöbel.

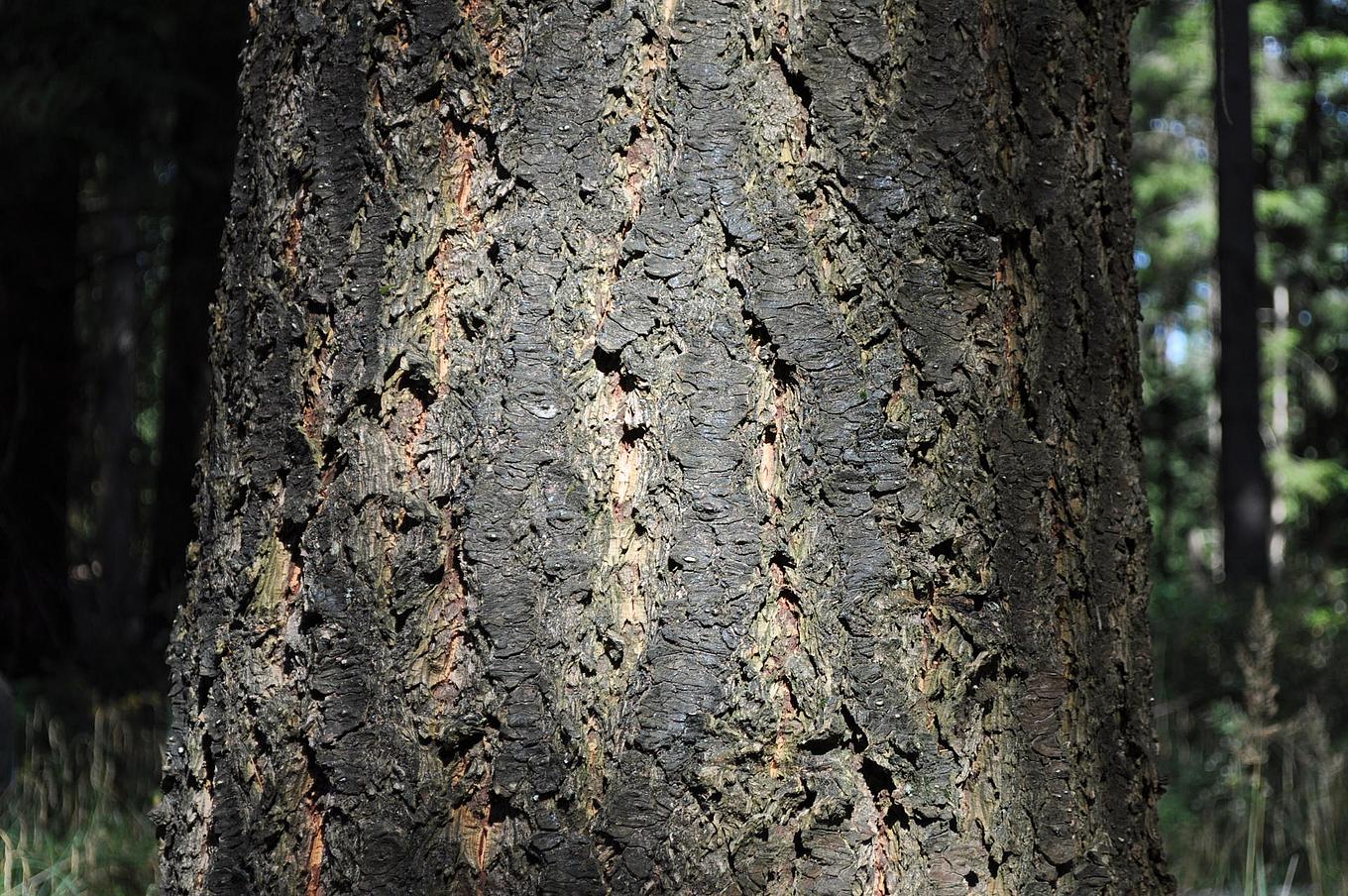

Der Buchdrucker - druckt der etwa Bücher?

Kann man da nichts tun?

Jedes Jahr sind während des Sommers zahlreiche Försterinnen und Förster, Forstwirtinnen und Forstwirte und viele Hilfskräfte mit der Suche und Aufarbeitung von Käferbäumen (Fichten die vom Borkenkäfer befallen sind) beschäftigt. Die befallenen Bäume müssen so schnell wie möglich aus dem Wald transportiert werden. So kann sich der Käfer unter der Rinde nicht weiter entwickeln und falls doch findet er beim Schlüpfen keine Fichten in seiner nähe, die er befallen könnte. Natürlich kann es auf den insgesamt 756.000 Hektar Waldfläche des Freistaates Bayern auch vorkommen, dass befallene Bäume zu spät entdeckt werden. Ist, wie in unserem Fall, die Rinde dann bereits abgefallen, sind die kleinen Buchdrucker längst ausgeflogen. Da von solchen Bäumen keine Gefahr mehr für andere Bäume ausgeht, werden sie als stehendes Totholz im Wald belassen und leisten so einen erheblichen Beitrag zur Biodiversität.

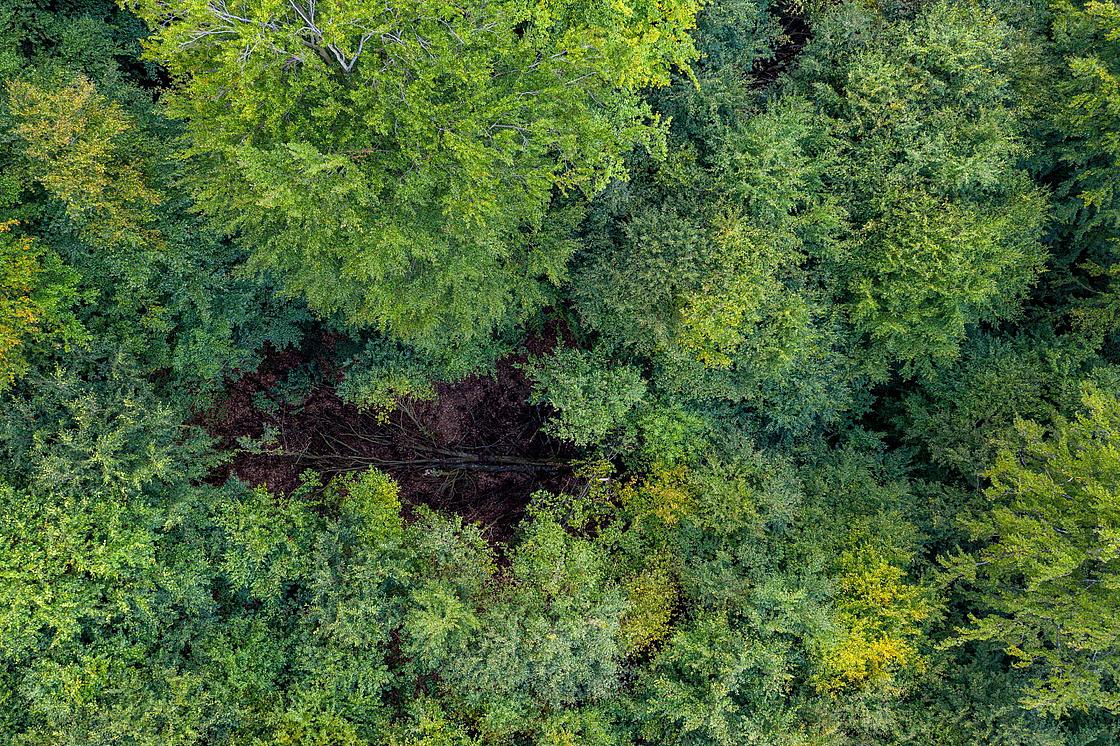

Die Urwälder von morgen

Das nächste Stück der Wanderung verläuft mitten durch das Naturwaldreservat Gaulkopf. Genießen Sie den Blick in die Urwälder von morgen!

In dem Wald aus Buchen und Eichen findet keine Forstwirtschaft mehr statt und er soll sich nach und nach zu einem Urwald entwickeln. Ein genauer Blick auf den Boden zeigt, dass hier keinerlei junge Eichen zu entdecken sind. Alle jüngeren Bäumchen sind Buchen. Woran das liegt und was genau hinter dem Begriff "Naturwaldreservat" steckt erfahren Sie hier:

Dieses Naturwaldreservat wurde im Jahr 2009 auf Antrag des Forstbetriebes Rothenbuch ausgewiesen und umfasst rund 64 Hektar. Bereits in den Jahren davor wurden die über 350 Jahre alten Eichen kaum noch genutzt. Auch die Buchen weisen hier ein stattliches Alter von mehr als 180 Jahren auf. Neben den Trauben-Eichen und Rot-Buchen sind auch noch wenige Fichten, Lärchen und Douglasien auf der Fläche zu finden.

Der Wald kann sich hier nun ohne den Einfluss des Menschen weiter entwicklen. Wie auf dem Luftbild zu erkennen ist, reißt der ein oder andere absterbende Baumriese ein loch ins Blätterdach und lässt Licht für die nächste Baumgeneration auf den Boden.

Das Waldbild ist geprägt von zahlreichem stehenden und liegenden Totholz und Biotopbäumen. Viele seltene Vögel, Pilze und andere Tiere finden in diesem urwaldähnlichen Fleckchen in der Nähe des Hafenlohr-Tales einen geeigneten Lebensraum.

Verjüngungsdynamik der Eiche - auf der Sonnenseite des Lebens

Eicheln brauchen viel Licht, um zu keimen und noch mehr Licht um weiter zu großen Bäumen heranwachsen zu können. Die Buche dagegen ist eine sogenannte Schatt-Baumart. Sie kann schon wachsen, wenn nur wenig Licht den Boden erreicht. In „Ur“-Wäldern, wie sie in unseren Naturwaldreservaten wieder entstehen sollen, ist es ganz natürlich, dass die Kronen der Bäume über mehrere Jahrhunderte hinweg nur wenig Sonne auf den Boden lassen. Lücken entstehen in der Zerfallsphase, wenn die alten Bäume zusammenbrechen und ein Loch ins Kronendach reißen. Meistens sind diese Lücken nicht sehr groß, sodass sich die Buche bereits im Schatten verjüngt hat, bevor die Eiche erst darüber nachdenkt – die Eiche hat keine Chance mehr. Die Buche verdrängt damit die Eiche und nimmt mit der Zeit immer größere Anteile im Naturwaldreservat ein.

Försterinnen und Förster können durch Pflanzen und Säen sicherstellen, dass es weiterhin zahlreiche Eichen im Spessart gibt, indem sie die Eiche auf geeigneten Flächen verjüngen und weiter pflegen.

Was passiert denn hier?

Ein Blick nach links in das Naturwaldreservat hinein zeigt, dass diese braunen Sterne auf dem Foto auch auf Augenhöhe aus dem Wald herausstechen. Man sieht herabfallende Rinde, braune Nadeln und das freiliegende, hellen Holz der abgestorbenen Fichten. Doch auch dies hat einen positiven Effekt: In Naturwaldreservaten, in denen nicht gepflanzt wird, entstehen so natürliche Lücken. Dort können sich die Bäume verjüngen und die nächste Waldgeneration sichern. Außerdem wird der neu entstandene Lebensraum „Totholz“ sofort von Pilzen, Insekten und anderen Tieren besiedelt.

Doch was war die Ursache für das Absterben der Fichten? Ein Tipp: Es war ein ganz kleines, braunes Tierchen, dessen Leibspeise die Fichte ist!

Der Buchdrucker - druckt der etwa Bücher?

Kann man da nichts tun?

Jedes Jahr sind während des Sommers zahlreiche Försterinnen und Förster, Forstwirtinnen und Forstwirte und viele Hilfskräfte mit der Suche und Aufarbeitung von Käferbäumen (Fichten die vom Borkenkäfer befallen sind) beschäftigt. Die befallenen Bäume müssen so schnell wie möglich aus dem Wald transportiert werden. So kann sich der Käfer unter der Rinde nicht weiter entwickeln und falls doch findet er beim Schlüpfen keine Fichten in seiner nähe, die er befallen könnte. Natürlich kann es auf den insgesamt 756.000 Hektar Waldfläche des Freistaates Bayern auch vorkommen, dass befallene Bäume zu spät entdeckt werden. Ist, wie in unserem Fall, die Rinde dann bereits abgefallen, sind die kleinen Buchdrucker längst ausgeflogen. Da von solchen Bäumen keine Gefahr mehr für andere Bäume ausgeht, werden sie als stehendes Totholz im Wald belassen und leisten so einen erheblichen Beitrag zur Biodiversität.

Der Wald blüht auf

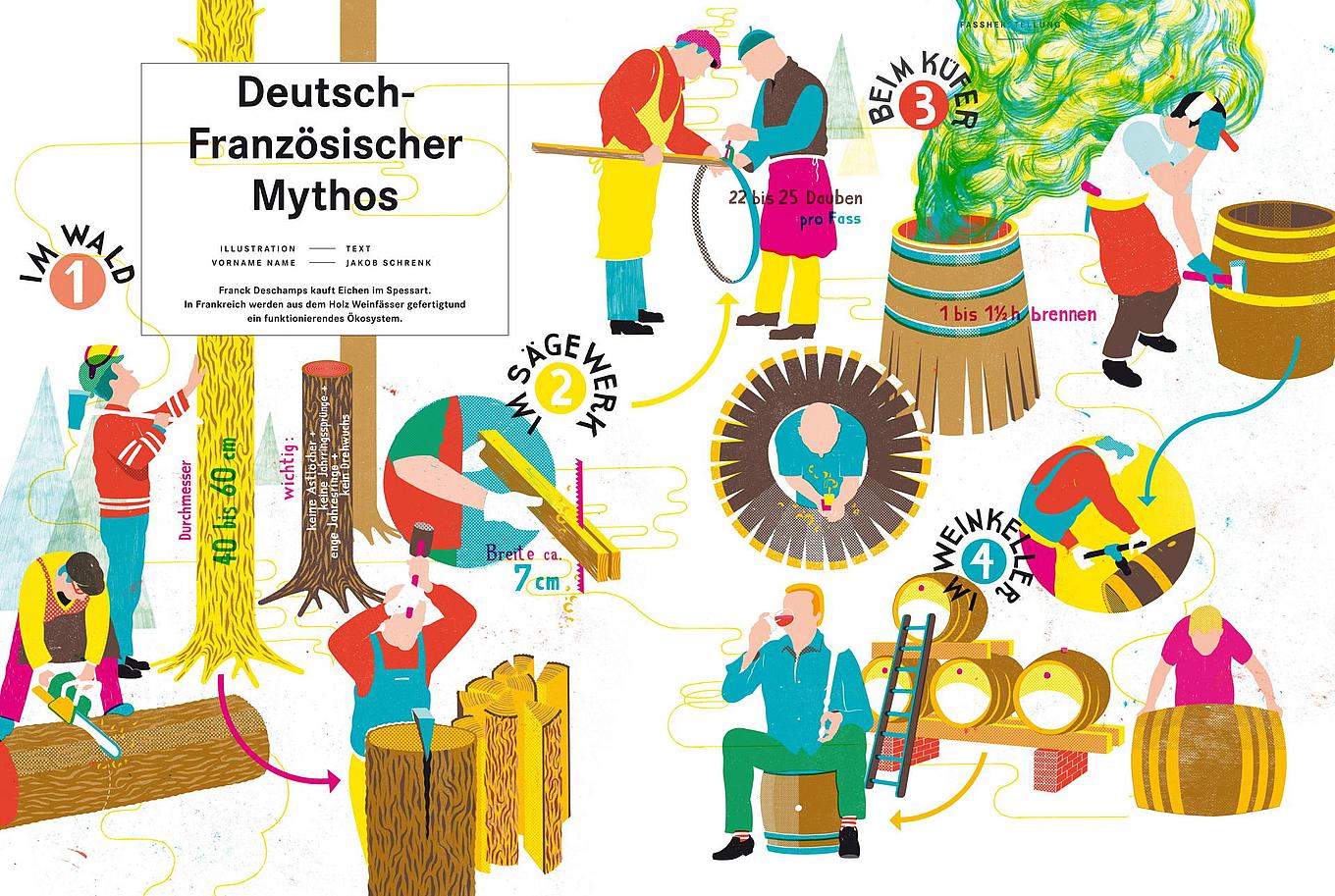

Die Eiche - unser Spessart-Schatz

Das Wuchsverhalten

Die Holzverwendung

Wie sieht´s aus?

Hellbraun bis mittelbraun. Jahrringe sind sichtbar.

Was kann´s?

Eichenholz ist sehr hart und widerstandsfähig.

Wofür ist es geeignet?

Für Pfähle, die Teile ganzer Städte tragen - etwa in Venedig oder Amsterdam. Für hochwertige Möbel oder Rahmenwerke, Türen, Treppen, Tore, Decken, Fenster sowie in Parkett- und Riemenböden.

Die Wildkatze

Auf Samtpfoten durch wilde Wälder

Auf leisen Pfoten schleicht sie bereits seit mindestens 300.000 Jahren durch Bayerns Wälder, die europäische Wildkatze. Sie war hier heimisch, schon lange bevor die Hauskatze, die von der nubischen Falbkatze abstammt, mit den Römern nach Deutschland kam. Von dieser unterscheidet sich die Wildkatze deutlich durch ihren dicken, buschigen Schwanz und den schwarzen Sohlenfleck an den Hinterbeinen. Durch Lebensraumverlust und intensive Bejagung - ihr schlechter Ruf als mordlustiges und hinterlistiges Raubtier eilte ihr voraus - galt die Wildkatze in Bayern bis in die 1980er Jahre hinein als ausgestorben. Heute kehrt sie nach und nach in unsere Wälder zurück und genießt einen strengen Schutzstatus. Die naturnahe Waldbewirtschaftung fördert ihre Rückkehr durch das Schaffen und Erhalten wichtiger Strukturen.

Welche Strukturen, die für eine Wildkatze von Bedeutung sein könnten, entdecken Sie bei einem Blick in den Wirtschaftswald?

Hinterlist und Mordlust?

Ein klarer Fall von übler Nachrede. Der französische Schriftsteller Jean de la Fontaine bezichtigte sie in einer seiner berühmten Fabeln der Hinterlist und Mordlust, was ihr postwendend und für einige Jahrhunderte den Argwohn jedes rechtschaffenen Zweibeiners eintrug. Die meisten Menschen sahen in ihr eine blutrünstige Bestie, die es auszurotten galt. Dazu kam, dass die Wildkatze bis weit ins zwanzigste Jahrhundert im Ruf stand, in Nahrungskonkurrenz zum Menschen zu stehen. Als vermeintlicher Konkurrent des Jägers – auf ihrem Speiseplan, so wurde gemunkelt, stehe Rehrücken – hatte sie einen mächtigen und vor allem gut bewaffneten Feind gegen sich. Die Folgen waren ebenso vorhersehbar wie dramatisch, denn einer der zuverlässigsten und schnellsten Wege, um sich der Gefahr der Ausrottung auszusetzen, ist sich mit dem Menschen anzulegen.

Die Rückkehr

Um die Rückkehr nach Bayern zu erleichtern, wurden seit Mitte der 1980er Jahre immer wieder Wildkatzen ausgewildert. Bis 2008 wurden allein im Bayerischen Staatswald gemeinsam mit dem Bund Naturschutz e. V. insgesamt 580 Tiere in den Wäldern Nord- und Ostbayerns in die Freiheit entlassen.

Die großflächigen und vielfach geschlossenen Wälder des Bayerischen Staatswaldes bieten vielerorts geeignete Voraussetzungen für die Wildkatze. Unsere naturnahe Waldbewirtschaftung tut der Wildkatze gut, denn sie setzt auf natürliche Verjüngung und fördert unter anderem durch Anreicherung von Totholz und Biotopbäumen Strukturreichtum im Wald. So findet der kleine Beutegreifer zum Beispiel im Spessart ein optimales Habitat vor: Viele Mäuse, wenig Störung und ausreichend Platz für ein eigenes Revier, das auch schon mal 1000 Hektar umfassen kann.

Leitarten – Fühlst Du dich wohl, geht es mir auch gut!

Die Douglasie - ein Gast aus Kanada

Das Wuchsverhalten

Die Holzverwendung

Wie sieht´s aus?

Splintholz weiß bis gelblich-grau. Kernholz hellgelblich-braun bis rotbraun. Dunkelt am Licht nach. Deutliche Maserung.

Was kann´s?

Douglasienholz ist sehr dauerhaft, hart, fest - und gleichzeitig relativ leicht.

Wofür ist es geeignet?

Als Bau- und Konstruktionsholz, vor allem aber im Außenbereich: für Terrassen, Balkone und andere Vorbauten. Außerdem für Wandverkleidungen, Fassadenelemente und Haustüren. Innen etwa als Dekorplatten für Vertäfelungen.